“È ridicolo pensare che tu possa conoscere questo bosco come un tasso,” disse Burt più o meno una settimana dopo. “Non puoi neppure conoscerlo come lo conosco io, e un tasso lo conosce non solo quanto me, ma molto, molto più a fondo. Viviamo qui soltanto da cinquecento anni o giù di lì, ma nonostante ciò non riuscirai mai a metterti in pari con me. Un uomo il cui DNA sguazza nel bosco da mezzo millennio sa più cose del mondo di un tasso di qualcuno che se ne va in giro strisciando e fiutando per qualche settimana.”

Ero seccato. Ero deciso a sottrarre a Burt una parte del bosco – la parte del tasso. Non dovrebbe essere difficile, pensavo.

È soltanto un uomo. Io sono a metà del cammino per diventare un tasso.

In qualunque campagna, il primo passo consiste nel capire dove ci si trova. È necessaria una mappa. Ed è necessario sapere cosa è possibile e cosa non lo è. Il secondo passo era semplice. Il naso di Burt era stato devastato da anni di sigarette rollate a mano e il suo cervello da generazioni di riduzionismo agricolo. Noi avevamo intrapreso un duro addestramento olfattivo con dei pezzi di formaggio, il nostro naso era alla stessa distanza dal pacciame di quello di un tasso, ed eravamo umili: oh, così umili. Potevamo superare la sua comprensione ancestrale, generica della terra con la nostra speciale sapienza olfattiva.

E così, nel corso di varie settimane passate a contorcerci, raschiare e grattare, tracciammo la nostra mappa del bosco. Era una mappa olfattiva, e i suoi contorni erano molto diversi da quelli fisici. Quando cammini in città, vedi delle pile di mattoni con dei buchi, sormontate da tegole inclinate e infilzate da tubi. Basta un minimo di elaborazione e le chiami “case”. Elabori ancora un po’ e le chiami, tenendo conto della forma dei buchi e dell’angolazione delle tegole, case di un certo tipo. Da una pila, tramite un occhio, fino a una specie di attrazione platonica in un millisecondo. Dopo qualche tempo anche i nostri nasi cominciarono a dar vita ad astrazioni, usando però le metafore codificate nelle profondità del nostro cervello dall’elaborazione di informazioni visive.

Le felci formavano grossi, definiti, monolitici blocchi – l’equivalente olfattivo di un complesso enorme di palazzi, ma grigio e uniforme. La loro fragranza era troppo intensa e monotona per essere gradevole. Nasi migliori dei nostri avrebbero ricavato qualcosa dalla rada vegetazione intorno alle radici delle felci, e anche noi cominciammo, lentamente, a cogliere lievi differenze negli infissi delle finestre, negli angoli dei tetti e nelle decorazioni delle porte.

Le querce – persino quelle più piccole – erano tutte nettamente diverse l’una dall’altra. Seguivano lo schema antischematico di una casa che un tempo vidi in una pianura dell’Africa orientale: costruita con una sistematica sgangheratezza con erba, specchi, tavole da surf e copie degli Atti della Società Linneana, il tutto cementato da sterco di elefante e adorno di ossa umane, pannolini e frammenti di Catullo su pannelli di sughero.

Immaginavo che gli alberi attigui avessero un odore simile, o quantomeno più simile di quello di alberi molto distanti. Ma non era così. Non necessariamente. Potevamo strisciare bendati all’esterno della tana e orientarci abbastanza bene con le vicine querce: “Fuori dalla galleria, gira a destra. Una quindicina di metri; tabacco lavorato, per lo più turco; prosegui dritto davanti a te. Dopo mezzo minuto, muro di limetta e vomito. Si divide quindi in arance sfregate sul cuoio alla tua sinistra e risotto di funghi con troppo parmigiano alla tua destra. Procedi in lieve discesa. Selle logore, con olio di piede di bue da qualche parte sullo scaffale. Continua a scendere verso le ragnatele e la pasta d’aglio.”

I singoli frassini erano altrettanto diversi, ma in modo meno drastico: case in stile Arts and Crafts da qualche parte nelle South Downs del Sussex. Non riuscivamo a distinguere i singoli faggi (palazzi di appartamenti su Brompton Road), sambuchi (mattoni gialli, vialetto d’accesso in asfalto rosso per l’auto aziendale) e ontani (case a schiera a Bradford). (“Santo Dio,” sbottò Burt. “E dire che prima di conoscerti mi piacevano le metafore.”)

Quanto più monolitici erano i blocchi, tanto più feroci e vittoriosi lottavano con gli altri per il dominio della valle. Le querce non avevano alcuna possibilità di farcela: non formavano neppure un blocco compatto. Nel pieno dell’estate, le felci prendevano solitamente il sopravvento. Quando tornammo in autunno, erano i faggi a dominare il bosco, ma furono a loro volta scalzati dai sambuchi alla prima gelata.

C’erano però moltissime eccezioni a questa norma generica e approssimativa. Eravamo in una bottiglia schiumante. A volte si sollevava come un razzo da un particolare albero e scendeva seguendo strani percorsi, raggiungendo terreni distanti prima di calare sull’ombra dell’albero stesso. I margini del bosco, soprattutto le siepi, sembravano sterili dal punto di vista olfattivo – o almeno irrimediabilmente confusi per i predatori a caccia di fragranze. Erano corridoi di relativa sicurezza, lungo i quali strisciavano creature deboli, timorose, succulente, invisibili ai nasi neri sopra i denti aguzzi.

Nel bosco c’erano maree, possenti e prevedibili quanto quelle di qualunque spiaggia. Mentre il sole si sollevava nel cielo, l’aria, e quindi anche gli odori, venivano risucchiati lungo il fianco della valle. I sambuchi avanzavano, come il bosco di Birnam, oltre le macchie dei faggi e delle felci e verso mezzogiorno si potevano trovare sul crinale della valle. Restavano lì fino al calar della notte e poi si ritiravano lentamente verso il fiume. Alle tre del mattino erano tornati a casa.

Compimmo così qualche progresso con quella mappa olfattiva. Ma dopo alcune settimane passate a strisciare a pancia in giù in mezzo al bosco, cominciai a disperare. Il mio mondo era immutabilmente visivo. Lo dipingevo di forme e colori, e poi aggiungevo gli odori e i suoni come degli extra. In certi casi, i profumi possedevano una notevole presenza evocativa: una fragranza mi rapiva, proiettandomi nel passato con una velocità e una forza ineguagliabili dagli spettri della memoria visiva. L’odore, sepolto nelle profondità della parte più antica del tronco encefalico, poteva rammentarmi stizzosamente l’autorità suprema che aveva rivestito quando i miei antenati erano pesci e lucertole. A volte era una voce ad affiorare per prima dalla mia memoria. Ma gli odori e i suoni erano sempre e solo gli assistenti della visione, la grande illusionista che tira fuori dal cappello i nostri mondi. Non c’erano giochi con il formaggio e bastoncini d’incenso che potessero cambiare questo fatto. Il problema non era dovuto tanto alla sensibilità del mio naso, quanto all’architettura del mio universo. I tassi vivevano in un universo che non era neppure parallelo al mio, ma vi era allineato secondo un’angolazione che nessun tipo di geometria era in grado di descrivere in modo coerente. Così mi accontenterò di una descrizione incoerente.

Consideriamo due esempi, entrambi dal classico di Ernest Neal, The Badger.

Nel primo esempio, un uomo poggiò il palmo della mano sul sentiero di un tasso per un minuto alle undici del mattino. Alle dieci di sera, un maschio che stava percorrendo il sentiero si fermò nel punto in cui l’uomo aveva poggiato il palmo, annusò e fece una deviazione. Una femmina che passò di lì più o meno alla stessa ora evitò semplicemente di procedere: riportò i suoi cuccioli alla tana.

E questa è la mia rielaborazione, nel linguaggio che appresi nel bosco: lungo il sentiero c’era un muro, fatto di particelle odorose attaccate alle venature di foglie morte e al calco spiaccicato di vermi defunti da tempo. Per il maschio, quel muro aveva dimensioni definite: poteva aggirarlo e spingersi nel mondo al di là di esso. Per la femmina, resa cauta e timorosa dalle responsabilità materne, il muro era di altezza e lunghezza indefinite e il mondo al di là di esso inconcepibile.

Nel secondo degli esempi di Neal, un sentiero di tassi attraversava un campo erboso. Il campo fu arato e seminato di grano. I tassi continuarono a seguire esattamente lo stesso tragitto per attraversarlo.

La mia rielaborazione: questo secondo sentiero si stendeva tra due muri alti, ma trasparenti e permeabili. Avevano entrambi due dimensioni: una fisica e una mentale. Le particelle odorose che formavano la parte fisica dei muri erano cadute e sprofondate nel terreno, e tuttavia generavano un campo psichico che si sollevava in alto nell’aria, sopra il grano, e si apriva un varco nel cervello del tasso. Il sentiero si snodava intorno a ostacoli che avevano smesso di esistere da tempo, se non nella memoria olfattiva del cervello.

Un bambino di otto anni ha un naso plastico e può recuperare velocemente l’antica conoscenza sul modo di usarlo. Dopo la prima settimana, mentre stavamo osservando delle coccinelle che facevano una scorpacciata di afidi, Tom aveva detto: “Sento odore di topo,” per poi avviarsi lungo un nuovo sentiero, nuotando a rana attraverso l’erba con il naso che sfiorava il terreno. Aveva quasi indovinato. Aveva fiutato e scoperto una rete di piste delle arvicole dei boschi, marcate da escrementi, steli tagliati con cura e urina. Ma ancora più interessante era il modo in cui perlustrava il terreno a caccia di animali. Annusava con molta rapidità – diverse fiutate al secondo. Questo, come appresi in seguito, è esattamente ciò che fanno i mammiferi che si affidano all’olfatto. Effettuano un viaggio simile al campionamento degli odori, accrescendo la percentuale d’aria che viene dirottata verso l’epitelio nasale. La normale respirazione manda l’aria direttamente nei polmoni. Ci ho provato anch’io e funziona alla perfezione. Adesso faccio dei rumorini diversi e poco eleganti alle degustazioni di vini.

Non serve a nulla poter ridiscendere a livello neuronale l’albero evolutivo (per usare un linguaggio gerarchico orribile e orribilmente limitante) se si è troppo schizzinosi per lasciare i rami più alti. Per fortuna Tom non era schiavo delle mie inibizioni. Leccava i lumaconi (“Quelli grandi e neri sono un po’ amari, e più sono grandi, più sono amari: preferisco quelli marroni; sanno quasi di noci”), sgranocchiò una cavalletta (“Come quei gamberetti che non sanno di nulla”), si ritrovò la lingua morsa da un centopiedi e il naso invaso dalle formiche, e succhiò lombrichi come spaghetti (“Quelli grossi sono pelosi, e non mi piacciono molto”).

Non era solo il suo naso a essere plastico. L’intero suo essere si stava avvicinando con fluidità a quello del tasso. I suoi tendini di Achille si allungavano mentre i polsi e il collo si tendevano in modo che potesse scorrazzare a quattro zampe nelle gallerie di felci. Giurava di riuscire a sentire la lingua di un picchio infilarsi nei buchi della corteccia di un albero.

“Sai, ce la faccio. Immagina il sussurro di una lima per le unghie.”

(Lo sto immaginando, Tom, e come diavolo faremo a rimandarti a scuola a disimparare tutto questo?)

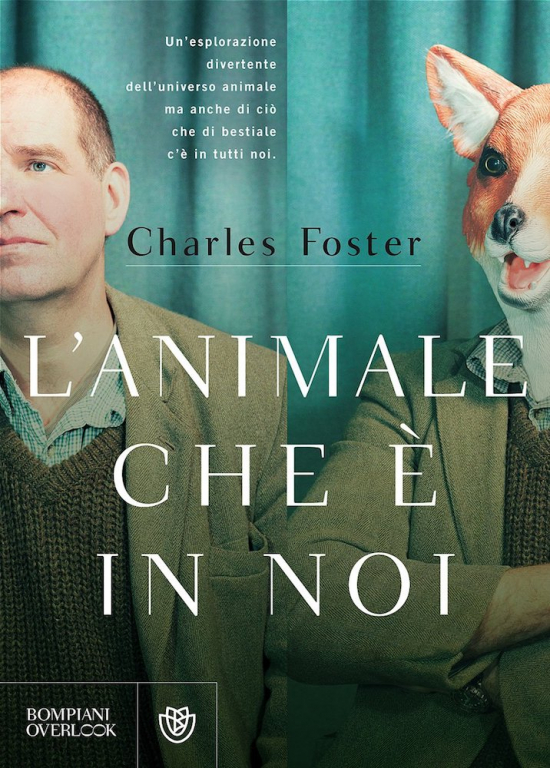

L’animale che è in noi

Charles Foster

Bompiani 2017

traduzione di Andrea Silvestri