“È tutto inutile!” gridò un giorno. “Perché tutto comincia solo per finire. Nel momento in cui siete nati avete cominciato a morire. Ed è così per tutto.” (Janne Teller, Niente, 2000)

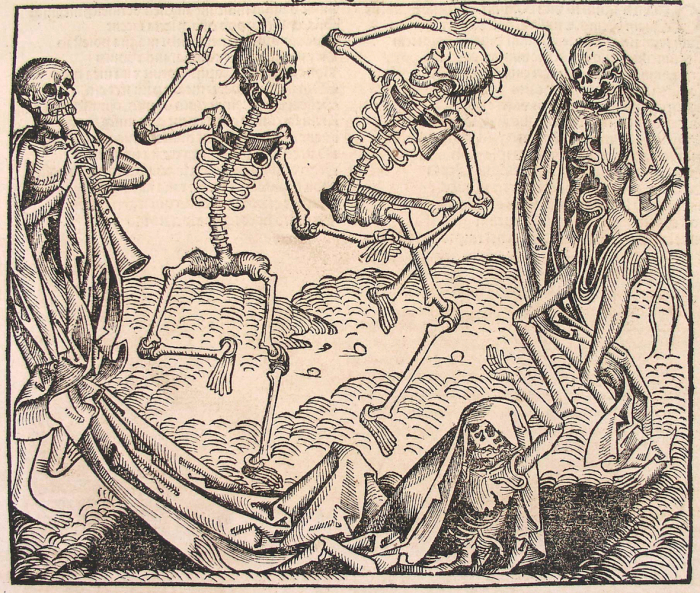

Nel caustico racconto di Janne Teller, il giovane Pierre Anthon realizza la finitezza della vita; arroccandosi sul ramo di un albero di susine, diventa per i suoi compagni di scuola una scomoda e indesiderata voce della coscienza, che costantemente ricorda loro come l’esistenza non abbia alcun senso. Fornisce così l’innesco per le peripezie dei ragazzi alla ricerca del significato ultimo delle cose, quête destinata a degenerare ben presto in una sorta di gioco brutale e atavico, un Signore delle mosche in salsa esistenzialista. Ma ben prima degli esistenzialisti, la cultura occidentale aveva già dovuto fare i conti con il suo Pierre Anthon. Il perfido sassolino nella scarpa, la vocina che come un tarlo insistente si compiaceva di smentire ogni confortevole costruzione di senso, era un libro sacro: il Qoèlet. Chiamato anche Ecclesiaste e risalente al IV o III secolo a.C., per certi versi rimane ancora oggi il testo più “scandaloso” dell’intera antologia biblica. Scandaloso, perché quella frase più volte ripetuta – havel havalim, “vanità delle vanità” – è un macigno che non ha mai smesso di pesare sulle nostre spalle. Di fronte al “soffio dei soffi” svanisce qualsiasi orizzonte. Ogni azione degli uomini è resa futile e illusoria dalla Morte livellatrice: inutile ammassare ricchezze, così come in definitiva è sintomo di stoltezza perfino ricercare la saggezza. Nessun arroccamento è possibile contro un destino che disperde come brezza sottile ogni sforzo umano. La fede nella bontà della vita e nello splendore del creato, perfino la figura di un Dio salvifico, come quello dell’Esodo o del Sinai, non sembrano quasi avere cittadinanza fra queste pagine crudeli: nulla di nuovo potrà mai fiorire “sotto il sole”, sulla terra così come la conosciamo. “È tutto inutile!” grida Pierre Anthon. “Tutto è soffio!” dice Qoèlet. Un chiodo fisso, una questione ineludibile. E siccome in questo mondo non sembra esserci alcuna traccia dell’agognato “senso”, esso viene rimandato dai teologi medievali a ciò che attende l’uomo dopo la morte. Il cristiano impara il contemptus mundi, lo sprezzo per i piaceri mondani e per il corpo fisico – governato da sensi fallaci, impuri – per concentrare ogni aspettativa sul Regno a venire e sul corpo di gloria; si sforza di non concedere terreno alla natura illusoria, che altro non è se non un “inseguire il vento”, e si prepara invece alla “vera” vita. Ma questa speranza escatologica non basta: la morte continua a fare paura. Così, a margine della teologia ufficiale, si prova a reagire in un altro modo. Si fa ricorso a una strategia sorprendente, elaborata al di fuori degli ambienti intellettuali, più poetica, più viscerale: di fronte all’insostenibile certezza della fine, si comincia a ballare. Nel Medioevo sono attestate danze popolari che si tenevano all’interno di chiese e cimiteri, balli “liturgici” improvvisati anche alla presenza di preti o vescovi (un sinonimo di vescovo è presule, ovvero colui che apre le danze); ma circolavano anche innumerevoli leggende sui morti che, alzatisi dai loro loculi a mezzanotte, ballavano per attirare i vivi tra le loro fila. E sempre nel Medioevo compare anche un’altra danza particolare, la chorea machabaeorum, che avrà un influsso particolarmente rilevante sulla cultura occidentale. L’ispirazione per la chorea machabaeorum, come dice il nome, viene dai Libri dei Maccabei o più precisamente dal culto sviluppatosi nel Medioevo attorno alle figure di questi sette fratelli che si opposero all’Impero seleucide, trovando il martirio. Nel quarto Libro dei Maccabei, compreso tra gli apocrifi dell’Antico Testamento e ben conosciuto e diffuso in ambito cristiano, si racconta proprio dei fratelli che “accerchiarono e distrussero la loro paura della morte danzando in un circolo di sette”. A partire da questo passo, forse, ebbe origine la peculiare danza medievale, in cui dignitari ecclesiastici e laici si riunivano in un festoso ballo per poi ritirarsi, uno dopo l’altro, a simboleggiare il martirio dei Maccabei. Secondo alcuni studiosi, proprio dalla danza dei Maccabei deriverebbe la Danza Macabra, uno dei temi iconografici più fortunati dell’intera arte europea, in cui una teoria di scheletri inscena uno scatenato balletto per accompagnare i morituri verso la tomba. Un ballo dal valore duplice: da una parte si tratta della danza finale, “da la quale nullu homo vivente pò skappare”, come si legge nel Canticum fratris solis vel Laudes creaturarum di San Francesco d’Assisi, e che livella indistintamente il villano e l’imperatore, il principe e la donzelletta, il vescovo e l’artigiano. Dall’altra, è una danza esorcistica, carnascialesca, che mira a sconfiggere la paura del trapasso. Ecco, dunque, quella che è forse l’unica risposta possibile al problema del Qoèlet (e di Pierre Anthon): ballare. Affrontare la vita come un giro di danza, con piede leggero, alla faccia dell’assenza di significato. Alla faccia della morte stessa:

Sei l’ospite d’onore del ballo che per te suoniamo

Posa la falce e danza tondo a tondo

Il giro di una danza e poi un altro ancora

E tu del tempo non sei più signora.

(A. Branduardi, Ballo in Fa Diesis minore)